KIFFOでは第2回目より毎年、こどもたちを一緒に見守る大人ボランティアスタッフむけに、ワークショップを行なっています。第2回、3回、4回はこどもの自主性を引き出す方法をキャリア教育専門の翁長有希先生にお願いしていました。今年は翁長先生にはこどもたちに直接ふれあってもらい、実行委員会では、ブレインストーミングの方法などを教えていただきました!

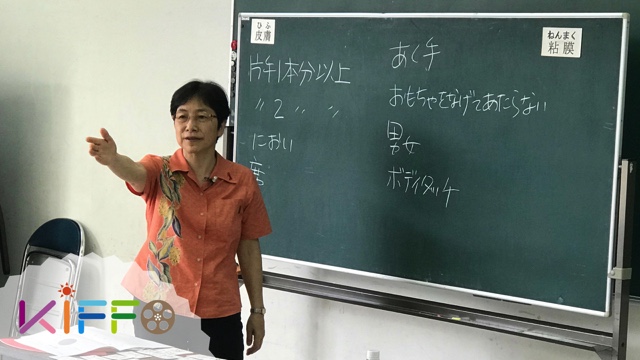

今年は、徳永桂子先生をお呼びして、「こどもの支援者として境界線を学ぶ」3時間の講座を開催しました。

自分が心地よいと思える距離は、相手によってさまざまです。

自分を守るための距離を境界線と呼び、お互いに心地よい距離を学ぶことで、こどもスタッフとよりよい関係を結ぼうと今年は「境界線講座」を開催しました。

講師にはKIFFOこどもスタッフの性教育講座でもお世話になっている思春期保健相談士の徳永桂子先生をお招きし、目からウロコのお話がたくさん飛び出す講座となりました。

プライバシーへの感覚が鈍く、おとながこどもを撫でたり触れたりすることに抵抗がないと、こどもの危機感をなくしてしまうため、犯罪に巻き込まれやすくなる危険性をはらんでいます。

そこで「関係性によって距離の取り方を分ける(変える)ことが、こどもの心身の安全を守ることにつながる」と講座の中でお話がありました。

ボランティアスタッフにこどもの支援者としての心得を学んでもらうことで、より良い関わり方ができる有意義な講座でした。

腹落ちした部分は、しっかりお話を追わないとわからないこともあるかもしれないので、詳細を追ってレポートしたいと思っています。もう少々お待ちください。

また、WEBサイトでは公開が今になってしまいましたが、初めてKIFFOのボランティアに関わる方が戸惑わないように、新しく大人ボランティアスタッフになる方には配布しています。そちらが以下の内容になります!

こども国際映画祭in沖縄<KIFFO(キフォー)>は、今年5回目を迎えるこども映画祭です。

そこで、こどもの主体性を大切にするKIFFOでは、「学ばないといけないのは大人の方かもしれない!」と考えました。

こども支援者として意識すること

(1) 人間関係の距離

心地いい距離、安全に感じる距離は一般的に「腕1本分」以上の距離。握手はフレンドリーな挨拶に見えて腕一本分の距離を保つ。自分を保護する意味も。

日本では特に、こどもが不安を感じても、大人が近づき過ぎてしまうことが多い。

(例えば……)

教師が「ならんで〜」というときに、肩をつかみ子供を触って指導する場合がある。しかし「本人の許可をなく触ることが」

こどもに「これは我慢しなければいけない事」と言うメッセージとなってしまう。そもそも体に触る必要はあるのか?を考え、

大人がモデルとなって立ってもらいたい位置に立ち、「ここにならんで」と示せば良い。

「こどもの意見をきかず、勝手に触ってもいいもの」というメッセージを送らないようにいろんな境界線があることを意識化することがまず一歩。

日本は気候と風土上、境界線が曖昧になりやすい。もちろん文化の違いであり、悪いことではないが現代社会はこどもの支援者として全員が境界線への意識が必要。

(2) 様々な感情を表現で伝える・感情のケア

日本の教育では、仲良し・みんな一緒と言う言葉がもてはやされる。

「私」が大事なのは当たり前になりすぎていて 教師も「文章化しない」「伝えない」ため、こどもが「自分の感情」を大事にしないことがよく起きる。

感情を表すボキャブラリーを習ってないことが多い。「すごい、やばい」ばかり。

だから伝えられない。伝えられないと暴力で表現するときもある。たくさんの感情表現を知ることが伝えることにつながる。

「いや」と言うためには侵害されたことを感じる力が必要

感情に着目し感じる力を育てていく事は自分を守ることにつながる。

●自分の問題は自分で対処できる(と、こどもが感じることが大事。)

●相手の問題にはI message(アイメッセージ)で伝える

アサーティブなコミュニケーション

「わたし」を主語にする伝え方で、気持ちや気持ちや希望を伝える

→でも選択・決定するのは相手だということを忘れないで

例えば……

KIFFOこどもスタッフの実例

みんなの前で悪口を言われてカッとなり相手の子を叩いた。

叩いた子を静かで落ち着いた場所に移動させて、どんな気持ちだったの?と聞くと

「バカって言われて嫌だった。腹が立った。」という言葉が出てきた。

その時に「そうだよねぇ。それは嫌だったよね。」と気持ちに共感した。

「あなたが誰かを叩いて傷つけたら、私はとても悲しくなったよ。」と伝えると

その後、叩いた事は自分が悪いと受け入れ、相手に謝って仲直りできた。

Point①

見ていた周りのこどもたちにも対処しないといけない。

そうすることで安全な場所に戻ったと言う認識ができる。

問題の対処だけでなく感情への対処も大切。

こども同士の喧嘩は当事者同士だけではなく周りの感情もケアする。

Point②

「もう絶交だ」と言った時、大人が止めるケースが多いが「絶交でもいい」と認識すること。こどもの人間関係はこどもが決めていい。

一般的に怒りのコミュニケーションをするときは

話す側)自分の気持ちや考え・行動を明確につたえる(相手を批判したり、相手に要求するのではなく)

聞く側)相手の怒り・批判は相手の意見であり、受け取るも受け取らないも自分の選択である。

相手の意見が自分に役立つものなのか・自分を豊かにするものなのかをよく考え、受け取るか否かを選択する。

(3) 意味のない会話

意味のない会話をすることは、その存在そのものを認めることである。

大人は会話に意味を求めがちだがプライバシーに関わることを聞かれたくないこどももいる

(例えば……)

天気の話などは主観的な内容となり、感覚はバックグラウンドにより人それぞれ。

しかし、今見えているものの客観的事実を話し続けること、例えば室内に見える景色など

「この黒板は縦◯メートルで横が◇メートルくらいですね。この壁は白いけど傷がいくかありますね。椅子が何脚あってテーブルは何台ですね……等々」

会話の内容に意味がなくても、会話を続けることで相手の存在を認めていることを伝えられる。

こどもは聞いてくれる人を選んで話をする。30回同じ話をされたら、30回同じ話を聞く、という心のケアをしてるんだと思って欲しい。

会話の中身に意味があるのではなく、会話をすることに意味がある。

コメントを残す